요즘 전시회와 세미나를 다니다 보면 눈부신 기술의 향연이 펼쳐집니다. AI, 드론, 자율주행, XR… 미래를 앞당길 것 같은 솔루션들이 쏟아집니다. 그러나 그 빛나는 무대 뒤편에서 가장 중요한 질문이 자주 빠집니다. “지금, 현장은 무엇을 필요로 하는가?”

기술은 멋짐을 보여주는 도구가 아니라 문제를 푸는 해답이어야 합니다. 정책 결정자는 새로운 성과를 원하고, 기업은 기술의 완성도를 자랑하며, 사용자는 편리함을 기대합니다. 하지만 그 사이에서 ‘현장의 실제 문제’가 종종 잊힙니다. 기술이 현장을 외면하는 순간, 혁신은 공허해집니다.

속도보다 방향, 기술보다 가치.

국가와 공공기관의 기술 투자는 ‘새로운 것’보다 ‘필요한 것’을 우선해야 합니다. 화려한 시연보다 실질적 효용, 그리고 시민의 안전을 중심에 놓을 때 비로소 기술은 공공의 자산이 됩니다. 한 줄의 코드보다 더 중요한 것은, 그 기술이 사람의 삶을 어떻게 바꾸는가입니다.

기업의 역할도 분명합니다. 납품으로 끝나는 관계가 아니라, 사용자와 함께 설계하고 고치는 ‘공동 설계자(co-designer)’의 자세가 필요합니다. 현장의 피드백을 상시로 수집하고, 작은 불편부터 해소하는 과정이 쌓일 때 기술은 뿌리내립니다. “이건 진짜 도움이 된다”는 현장의 한 마디가 최고의 성과입니다.

보여주는 기술보다, 작동하는 기술이 강하다.

사용자 또한 완벽한 기술만을 기다리기보다, 자신의 역할과 책임을 이해하고 기술과 함께 적응해야 합니다. 기술은 인간을 대신하는 존재가 아니라, 인간을 도와주는 동반자입니다. 그 동반자는 불완전합니다. 그러나 사람과 함께 고쳐가며 완성됩니다.

현장에서 특히 필요한 것은 ‘작고 실용적인 혁신’입니다. 복잡한 알고리즘보다 신속한 대응, 간편한 조작, 명확한 정보 전달이 때로는 생명을 구합니다. 노인 보행자를 감지해 신호를 조정하는 교통 시스템, 화재 현장에서 시야를 열어주는 드론, 현장 요원의 부담을 줄이는 간명한 앱—이런 기술이야말로 값진 미래입니다.

결국 기술의 진보는 속도의 문제가 아니라 방향의 문제입니다. 국가, 기업, 사용자 모두가 동일한 방향—현장의 필요와 공동체의 가치—를 바라볼 때 기술은 사회를 성숙하게 만듭니다. 기술이 사람을 향하는 순간, 그것은 발전을 넘어 성숙으로 나아갑니다.

ⓒ Tech & Law 저널 — 현장에서 답을 찾다.

연구개발특구 신년 인사회 개최…딥테크 기반 지역 혁신생태계 비전 공유

연구개발특구의 성과와 향후 비전을 공유하는 2026년 연구개발특구 신년 인사회 및 성과교류회가 1월 19일 대전 호텔 ICC에서 열렸다. 이번 행사는 ‘딥테크 전진기지로 지역 혁신생태계를 주도하는 연구개발특구’를 주제로 진행됐으며, 산학연과 기업, 투자기관 관계자 200여 명이 참석했다. [AI 생성 이미지]이날 행사에는 배경훈 부총.

연구개발특구 신년 인사회 개최…딥테크 기반 지역 혁신생태계 비전 공유

연구개발특구의 성과와 향후 비전을 공유하는 2026년 연구개발특구 신년 인사회 및 성과교류회가 1월 19일 대전 호텔 ICC에서 열렸다. 이번 행사는 ‘딥테크 전진기지로 지역 혁신생태계를 주도하는 연구개발특구’를 주제로 진행됐으며, 산학연과 기업, 투자기관 관계자 200여 명이 참석했다. [AI 생성 이미지]이날 행사에는 배경훈 부총.

VR로 ‘우울증’을 직접 체험하다…국립정신건강센터, 공감형 전시 ‘다크닝’ 개최

보건복지부 국립정신건강센터는 한국국제교류재단(KF), 주한체코문화원과 공동으로 우울증을 가상현실로 체험하며 공감하는 전시 ‘다크닝(Darkening)’을 오는 1월 19일부터 2월 6일까지 서울 광진구 국립정신건강센터 지하 1층 갤러리M에서 개최한다 .이번 전시는 디지털 기술을 활용해 정신건강 문제를 예술적으로 조명하는 KF XR 갤러..

VR로 ‘우울증’을 직접 체험하다…국립정신건강센터, 공감형 전시 ‘다크닝’ 개최

보건복지부 국립정신건강센터는 한국국제교류재단(KF), 주한체코문화원과 공동으로 우울증을 가상현실로 체험하며 공감하는 전시 ‘다크닝(Darkening)’을 오는 1월 19일부터 2월 6일까지 서울 광진구 국립정신건강센터 지하 1층 갤러리M에서 개최한다 .이번 전시는 디지털 기술을 활용해 정신건강 문제를 예술적으로 조명하는 KF XR 갤러..

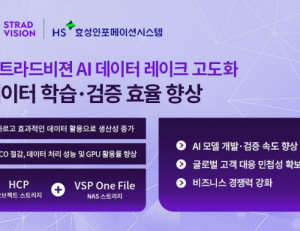

HS효성인포메이션시스템 ‘AI 데이터 레이크 고도화’로 스트라드비젼 데이터 학습·검증 효율 개선

AI·데이터 인프라 솔루션 전문기업 HS효성인포메이션시스템(대표 양정규)은 자율주행 차량용 AI 기반 비전 인식 기술 기업 스트라드비젼의 데이터 레이크 고도화 사업을 성공적으로 지원했다고 밝혔다. 스트라드비젼은 전 세계 고객사 차량에서 발생하는 실제 주행 데이터를 기반으로 데이터 수집부터 AI 학습·검증까지 전 과정을 연결한 AI ...

HS효성인포메이션시스템 ‘AI 데이터 레이크 고도화’로 스트라드비젼 데이터 학습·검증 효율 개선

AI·데이터 인프라 솔루션 전문기업 HS효성인포메이션시스템(대표 양정규)은 자율주행 차량용 AI 기반 비전 인식 기술 기업 스트라드비젼의 데이터 레이크 고도화 사업을 성공적으로 지원했다고 밝혔다. 스트라드비젼은 전 세계 고객사 차량에서 발생하는 실제 주행 데이터를 기반으로 데이터 수집부터 AI 학습·검증까지 전 과정을 연결한 AI ...

AI 중심대학 본격화…10곳 신규 선정해 인재 양성 속도

과학기술정보통신부는 2026년도 ‘인공지능 중심대학’ 사업을 공고하고 10개 대학을 신규 선정해 대학당 연간 30억 원, 최장 8년간 지원하며 인공지능 전문·전환 융합인재 양성을 본격 추진한다.과기정통부는 19일부터 인공지능 중심대학 사업 공모를 시작해 총 255억 원 규모로 10개 대학을 선정할 계획이다. 이 가운데 7곳은 기존 .

AI 중심대학 본격화…10곳 신규 선정해 인재 양성 속도

과학기술정보통신부는 2026년도 ‘인공지능 중심대학’ 사업을 공고하고 10개 대학을 신규 선정해 대학당 연간 30억 원, 최장 8년간 지원하며 인공지능 전문·전환 융합인재 양성을 본격 추진한다.과기정통부는 19일부터 인공지능 중심대학 사업 공모를 시작해 총 255억 원 규모로 10개 대학을 선정할 계획이다. 이 가운데 7곳은 기존 .

IBK기업은행, CES 2026에서 벤처 스타트업 글로벌 진출 지원

IBK기업은행은 지난 6일부터 9일(현지 시각)까지 미국 라스베이거스에서 개최된 CES 2026에 참가해 국내 은행권 가운데 유일하게 단독 부스를 운영하며 벤처 스타트업의 글로벌 진출을 지원했다고 밝혔다. 기업은행은 IBK혁신관에서 新기술 평가 시스템, K-콘텐츠 투자 프로세스, ESG 정밀진단 시스템 등 IBK의 혁신 금융을 소개하는 한편, 新기술 ...

IBK기업은행, CES 2026에서 벤처 스타트업 글로벌 진출 지원

IBK기업은행은 지난 6일부터 9일(현지 시각)까지 미국 라스베이거스에서 개최된 CES 2026에 참가해 국내 은행권 가운데 유일하게 단독 부스를 운영하며 벤처 스타트업의 글로벌 진출을 지원했다고 밝혔다. 기업은행은 IBK혁신관에서 新기술 평가 시스템, K-콘텐츠 투자 프로세스, ESG 정밀진단 시스템 등 IBK의 혁신 금융을 소개하는 한편, 新기술 ...

슈퍼컴·과학기술 AI·휴머노이드 등 융합원천기술에 2,342억 투자

과학기술정보통신부는 15일 총 2,342억 원 규모의 ‘2026년도 융합원천기술개발사업 시행계획’을 확정하고, 본격적인 사업 추진에 들어간다고 밝혔다.[AI 생성 이미지]이번 시행계획은 ▲융합원천연구 ▲고온초전도 ▲슈퍼컴퓨터 ▲과학기술 인공지능(AI) ▲휴머노이드 등 5대 분야를 대상으로 하며, 이 가운데 4개 신규 사업이 새롭게 ..

슈퍼컴·과학기술 AI·휴머노이드 등 융합원천기술에 2,342억 투자

과학기술정보통신부는 15일 총 2,342억 원 규모의 ‘2026년도 융합원천기술개발사업 시행계획’을 확정하고, 본격적인 사업 추진에 들어간다고 밝혔다.[AI 생성 이미지]이번 시행계획은 ▲융합원천연구 ▲고온초전도 ▲슈퍼컴퓨터 ▲과학기술 인공지능(AI) ▲휴머노이드 등 5대 분야를 대상으로 하며, 이 가운데 4개 신규 사업이 새롭게 ..